Nachdem sie vier Jahre im Nahen Osten verbracht hatte, stellte sie fest, dass die jungen Menschen dort nicht viel anders sind als wir.

Manchmal sitzt man auf der Straße und trinkt Kaffee, während um die Ecke ein Straßenkampf stattfindet. Manchmal, nach einer Schlacht, ist die gesamte Straße in Trümmern, verlassen und menschenleer. Nach einiger Zeit werden die zerstörten Gebäude repariert und Geschäfte eröffnet.

Es gibt auch Menschen, die sehen, wie ihre Freunde von der anderen Straßenseite kommen und in die Luft gesprengt werden. In diesem Moment glaubt man, dass sie in den Himmel gereist sind, dass ihr Leben verlängert wurde und nicht umsonst gestorben ist, was tatsächlich den Schmerz der Überlebenden lindert.

Während des Krieges hortet jede Familie Vorräte an Essen und Wasser und führt ein normales Leben.

Aleppo, Syrien

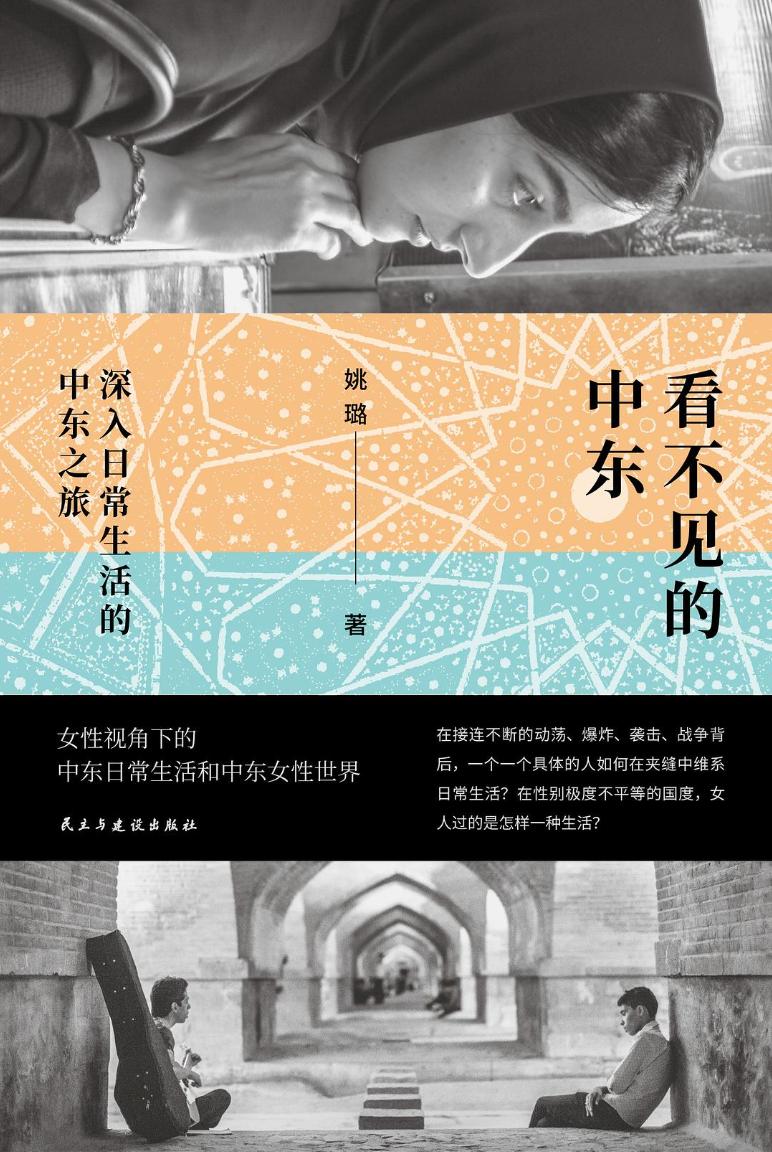

Vor kurzem wurde das Buch „Die unsichtbaren Nahen Osten“ von der Landschaftsfotografin Yao Lu veröffentlicht. Sie beschreibt das tägliche Leben gewöhnlicher Menschen und junger Menschen im Nahen Osten, begleitet von Unruhen und Tod. Dies erklärte ihre anfängliche Verwirrung vor der Reise in den Nahen Osten: Wie schaffen es Menschen, in solch einem kriegerischen Umfeld ein normales Leben zu führen?

Von 2016 bis 2020 reiste Yao Lu in mehrere Länder im Nahen Osten und übernachtete als Couchsurfing-Gast bei 31 fremden Haushalten. Während dieser Zeit erlebte sie das erste sichere Weihnachtsfest nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien, erlebte den Wandel in Saudi-Arabien und sah die ersten weiblichen Autofahrer auf den Straßen Saudi-Arabiens.

Nach ihrer Rückkehr schrieb Yao Lu zwei Jahre lang an diesem Erlebnis und wartete auf die Veröffentlichung.

Geschlechterfragen sind wohl die Sichtweise der ganzen Welt auf den Nahen Osten, und das ist auch ein Grund, warum sie dorthin gereist ist. Sie wollte sehen, wie das Leben der Frauen in einem extrem ungleichen Geschlechterumfeld aussieht.

Was sie entdeckte, war, dass junge Menschen im Nahen Osten ein ähnliches Leben führen wie wir, und dass Frauen dort unter denselben Geschlechtervorurteilen und Ungleichheiten leiden, nur umfassender und intensiver.

Zum Beispiel erzählt Yao Lu, dass sie, als sie 2012 als Landschaftsfotografin anfing, oft von männlichen Fotoamateuren Ratschläge bekam. Man sagte ihr regelmäßig eindringlich, dass dieser Beruf nichts für Mädchen sei, es sei zu hart und gefährlich. Dies lässt einen erkennen, dass wir alle von unterschiedlichen Gewändern gebunden sind; ihre sind aus dunklem Schleier, während wir vielleicht die Saisonfarben wählen können.

Tigris, Bagdad, Irak

Klar, sie begegnete auch dem, was mit dem Wort "Gefahr" gemeint war: Das Risiko, dass eine Frau auf einer Soloreise in entlegene Gebiete sexuell belästigt wird. In Irak nahm sie ein Taxi zum Flughafen. Den Preis hatten sie vereinbart, doch der junge Fahrer fragte immer wieder, wie viel? Aufgrund der Sprachbarriere zeigte er ihr ein Video von Striptänzerinnen auf seinem Handy, um zu verdeutlichen, was er meinte. Er fragte, wie viel ihr Körper wert sei. Yao Lu meinte, dass es aufgrund der wenigen Touristen im Irak wohl so sei, dass der junge Mann dachte, eine ausländische Frau könne nur eine Sexarbeiterin sein. Sie lehnte wiederholt ab, der Mann versuchte, ihr Bein zu berühren und wiederholte seine Frage "Wie viel?". „Man konnte sehen, dass er es eilig hatte.“

Schließlich am Flughafen angekommen, rannte Yao Lu sofort zum Kontrollpunkt und machte dem Soldaten eine emotionale Szene vor. Der Soldat schalt den Fahrer, bevor er ihn wegscheuchte. Yao Lu teilte dieses Erlebnis auf sozialen Plattformen und war überrascht, dass die Hälfte der Kommentare sie dafür kritisierte, nicht bezahlt zu haben, und sagte, Belästigung sei seine Schuld, aber nicht zu zahlen sei ihre Schuld. Das war befremdlich – der Fahrer hatte ohnehin schon die kleinste Strafe; ohne irgendeine Konsequenz wäre er sicherlich weiterhin eine Bedrohung für Frauen.

Früher, wenn sie von sexueller Belästigung während ihrer Reisen erzählte, bekam sie zu hören, dass es Mädchen nicht sicher sei, allein zu reisen. Jetzt ist es besser geworden; jetzt wird nur noch gesagt, sie hätte ihm nichts bezahlt. Doch mittlerweile spricht sie gerne öffentlich über solche exklusiven Erfahrungen von Frauen, damit mehr Frauen lernen, sich zu wehren, klar abzulehnen und Beweise zu sichern.

Auch wenn die erste Frage bei der Erwähnung einer allein reisenden Frau im Nahen Osten durchaus ist, ob sie Belästigungen erlebt hat, so hat Yao Lu während ihrer vierjährigen Reise nur wenige solcher Vorfälle erlebt. Meist bleiben die faszinierende Erinnerungen an die lebendigen und unabhängigen Individuen unter den Gewändern.

Karbala, Irak

Kriegswirren, schwarze Gewänder, Ölbarone: Das sind die Stereotypen über den Nahen Osten, geprägt von Nachrichten voller Rauchschwaden, syrischen Jungen am Strand und Frauen, deren Augen allein sichtbar sind, und dem Einkaufsparadies Dubai. Der Nahe Osten scheint uns weit entfernt, doch das Leben unter den Gewändern bringt uns näher.

Glücklicherweise hatte Yao Lu, als sie in abgelegene Gebiete reiste, um Landschaften aufzunehmen, stets ihren eigenen Kopf und sagte denjenigen, die sie stoppen wollten: Ich denke, Mädchen können alles erreichen.

Nachfolgend ist Yao Lu's Erzählung, veröffentlicht nach Bearbeitung durch das Houlang Research Institute –

Kriegsbarriere: Jugendliche sind gelähmt

Von 2016 bis 2020 verbrachte ich vier Jahre im Nahen Osten. Da ich nicht einfach nur touristisch unterwegs sein wollte, entschied ich mich für Couchsurfing. Eine Reisemöglichkeit, bei der man kostenlos bei Einheimischen wohnt und sich beiderseits unbekannte Lebensweisen teilt.

Mein erstes Ziel war Iran, ein relativ sicheres Land, gefolgt von Libanon und der Türkei. Im Jahr 2017 besuchte ich Israel, Palästina, Jordanien und Ägypten. Zu dieser Zeit herrschten in Irak und Syrien noch heftige Bürgerkriege, und ich dachte, mein Reisetrip sei vorbei. Ende des Jahres beruhigte sich die Lage jedoch, obwohl im März meines zweiten Aufenthaltsjahres ein syrischer Freund meldete, dass es in Ost-Ghouta, nahe der Hauptstadt Damaskus, Gefechte gab, deren Geräusche bis in die Stadt vernehmbar waren. Zu dieser Zeit war ich hin- und hergerissen, entschied schließlich, Syrien zunächst aufzugeben.

Im Juni 2018 besuchte ich den Irak und blieb dort einen Monat. Glücklicherweise erzählte mir gegen Ende des Jahres ein syrischer Freund, die Lage sei ruhig und ich könne vorbeikommen. Im November 2018 reiste ich nach Syrien und verbrachte dort einen Monat.

Zu meiner Überraschung stellten sich die jungen Menschen in Syrien im Alltag nicht viel anders lebend als wir. Ich hatte Kontakt zu Studierenden, die täglich zur Uni gingen, mit Freunden aßen, ins Café einluden oder Konzerte besuchten. Sie erkundeten die Stadt, genossen gutes Essen und flanierten.

Die Altstadt von Damaskus, Syrien

Auch wenn das Leben äußerlich ähnlich scheint, sind sie dennoch stark verändert. Viele hatten Pläne für ihre Zukunft, die wegen des Krieges entweder nicht umgesetzt oder neu gedacht werden müssen. Das Resultat: Die Lebenspläne sind völlig durcheinander geraten.

Mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien stieg die Arbeitslosigkeit drastisch. Die Durchschnittszeit, bis junge Menschen ihre erste Anstellung nach dem Studium finden, beträgt hier vier Jahre. Zu meiner Reisezeit betrug das Durchschnittseinkommen 100 US-Dollar, etwa 700 Yuan, was kaum zum Überleben in Damaskus reichte. Daher mussten viele junge Menschen zwei Arbeiten nachgehen: Morgens bis mittags eine und nachmittags bis abends eine andere. Der Handlungsspielraum ist begrenzt. Die Gesellschaft hier ist traditionell, es gibt keine sozialen Medien. Regierungsjobs sind zwar entspannt, aber schlecht bezahlt. Ein Bekannter ging morgens zur Arbeit, erledigte die Aufgaben zügig, unterhielt sich und trank Tee, bevor er nachmittags Taxi fuhr. Ein anderer arbeitete in zwei Apotheken. Die Tätigkeit bleibt traditionell.

Ihre Erkenntnis ist, dass sie das Gefühl haben, die Zukunftspläne nicht bloss umzusetzen. Schon frühträumten sie von einem Studium im Ausland oder Reisen. Doch als sie erwachsen wurden, brach der Krieg aus und sie mussten feststellen, in einer Sackgasse gefangen zu sein. Träume scheint es nicht zu geben, denn die Realität lässt nichts zu.

In Krisenzeiten sind Individuen machtlos und bewegungslos gefangen. Ich verstand später, dass dies der Zustand von Menschen in Kriegszeiten ist.

Homs, Syrien

Der ewige Mantel und fließende Haarfarben

Mein ursprüngliches Ziel für den Nahen Osten war es einerseits, zu sehen, wie gewöhnliche Menschen den Alltag während des Krieges bewältigen und andererseits, motiviert von meiner eigenen Erfahrung. Nachdem ich 2012 kündigte, fotografierte ich Landschaften quer durch China, oft in abgelegenen Regionen. Ich hörte oft, Mädchen sollten dies nicht tun, die Arbeit sei zu beschwerlich und nicht geeignet.

Dies veranlasste mich, ein extrem ungleiches Geschlechterumfeld zu erkunden, um zu sehen, wie das Leben dort aussieht. In welcher Form verändert Geschlecht ihren Lebensweg und wie sehen sie ihren Zustand?

Das erste Kapitel des Buches beschreibt meine erste Station Iran. Dort traf ich auf ein Mädchen mit feuerroten Haaren. In China sieht man selten solch bunte Haare, doch im Iran begegnete ich auch grüner und himmelblauer Farbe. Der Widerstand dort ist sehr deutlich sichtbar.

Für sie bedeutet es, dass sie, wenn man sie zwingt, ihre Haare zu verdecken, die Farbe unter Kontrolle lebendig und feurig ist, ein Ausdruck eigener Lebensführung. Sie feiern in ihrem Zuhause, tragen gewagtere Kleidung, Regeln missachtend, und teilen Fotos und Videos online.

Sie haben den starken Drang, Regeln zu brechen. Früher erlebte die Großmutter der iranischen Couchsurfing-Familie eine Zeit der Offenheit, die ihren Lebensstil westlich prägte. Die Mutter erlebte die islamische Revolution von 1979 als Jugendliche und die Gesellschaft wurde konservativer. Die Tochter kam nach der Revolution zur Welt und zeigte rebellische Denkmuster, wie die rotgefärbte junge Frau.

Außen sind sie gezwungen, Regeln einzuhalten: lange Oberteile, Kopftücher usw. Aber im privaten Bereich genießen sie freiere Einstellungen.

Im Iran sind die Geschlechter streng getrennt. Wenn der Abend naht, werden religiöse Sittenwächter blind und junge Männer und Frauen wagen es, näherzukommen und sich diskret zu umarmen.

Das beschreibt nicht die Norm iranischer Frauen, da die von mir getroffenen Menschen in der Regel gebildet sind und Englisch sprechen. Dennoch, im Vergleich mit anderen Ländern im Nahen Osten, fällt auf, dass iranische Frauen besonders kritisch sind, gegen Autoritäten und Normen.

In Jordanien lebte ich bei einer Familie mit drei Schwestern. Einmal planten sie, mit mir zum Einkaufszentrum zu gehen. Nach zweistündigem Schminken gaben sie nach zehn Minuten Shopping auf und kehrten heim. Später im Irak war das ähnlich.

Bei meinem Couchsurfing-Gastgeber in Bagdad, lebten die Mutter und zwei Schwestern. An einem Id al-Fitr-Tag sagte der Gastgeber, die Familie gehe in den Nationalpark. Ich freute mich, fertigmachen in zehn Minuten, aber alles war still. Die Schwestern starteten mit ihrer Vorbereitung.

Ihre Vorbereitung begann mit Haarentfernung. Enthaarungscreme auf den Schenkeln und alle Härchen entfernt. Ich wunderte mich, denn sie trugen doch Gewänder, warum also die Mühe?

Nachdem die Haare entfernt waren, glätteten sie ihre Haare. Ich dachte, die wären bald hochgesteckt und bedeckt. Nach dem Glätten trafen sie sich im Hof, um sich gegenseitig die Gesichtshaare auszuzupfen. Nach dem Mittagessen halfen sie sich beim Make-up.

Nachdem das Schminken abgeschlossen war, begannen sie Kleider auszuwählen. In anderen Ländern trugen Mädchen T-Shirts und Jeans unter ihren Gewändern, aber diese zwei verbrachten viel Zeit damit, das passende Outfit zu finden. Die jüngere Schwester wählte ein goldenes langes Kleid bis zu den Knöcheln und äußerte, dass es ihre Eleganz und ihren aristokratischen Geschmack symbolisiere. Das Kleid war zu lang und missfiel ihr. Ich hielt es für unwichtig, schließlich war es unter dem Gewand. Doch sie brach in Tränen aus. Die ältere Schwester kürzte es mit einer Schere knielang. Ein schönes Kleid wurde verschandelt, dachte ich. Doch die Schwester gefiel es, die kürzere Länge war nach ihrem Geschmack.

Das Gewand ist recht durchsichtig und das fitte Kleid wird noch mit einem lockeren Hemd und Jeans kombiniert. Schließlich wird das Gewand darüber gezogen. Aber draußen im Irak herrschen Temperaturen von ca. vierzig bis fünfzig Grad. Danach folgte das Ergänzen mit Accessoires.

Aus dem Haus gingen sie erst, als es dunkel war. Wir begannen die Vorbereitungen um 8:30 Uhr morgens und betraten das Freie um 18:30 Uhr. Für eine scheue Person ist es unvorstellbar, dass es einen ganzen Tag dauert, um auszugehen, ohne Pause und durchweg beschäftigt.

Angesichts ihres Lebens verstand ich, wieso sie sich so viel Mühe gaben. Es wäre arrogant zu sagen, sie seien besonders eitel oder auf ihr Aussehen fixiert. In ihrer begrenzten Alltagsaktivität sind diese Vorbereitungen ein Akt von Freiheit. Oft dürfen sie nicht aus dem Haus, die meiste Zeit kochen und machen Hausarbeit, gelegentlich malen oder schlafen sie. Während des Stylings und Schminkens genießen sie Freiheiten.

Sie lieben Make-up – ein Ansatz, da sie wenig machen können. Sie zelebrieren jeden Ausflug und geben sich lange Mühe. Am Ende sind die Brüder genervt von den Vorbereitungen und sagen, das sei zu aufwendig und lassen die Schwestern daheim. Ein verworrener Zyklus.

Bagdad, Irak

Zusätzlich dürfen Frauen im Irak keine Fotos machen, da sie sonst als unsittlich angesehen werden, beispielsweise unzüchtig oder provokant. Wer Fotos online stellt, wird oft belästigt oder verfolgt.

Am letzten Tag bat die jüngere Schwester um ein gemeinsames Foto – ich versprach, es niemandem zu zeigen. Ihre ältere Schwester gesellte sich hinzu, alle ohne Gewand. Wir genossen das Fotografieren, bis die Mutter uns entdeckte und schimpfend die Jüngere in die Ecke nahm, vorwurfsvoll jammernd: „Wie kannst du so schamlos sein? Denkst du nicht, dass jemand solche Fotos sehen könnte, wie willst du dann heiraten? Dein Leben wird verdorben.”

Der Wunsch, ein gemeinsames Foto mit einem weit gereisten Freund zu machen, ist verständlich, doch solch ein Wunsch wird mit Schimpf und Schande konfrontiert. Die große Schwester saß nervös bei mir, als die kleinere getadelt wurde. Auf der Couch erzählte sie von ihrer Leidenschaft für das Zeichnen und ihrem Traum Architektin zu werden. Aber stets hörte sie von Familie, wie wichtig es sei, schnell kochen und Hausarbeit zu lernen und der Mutter zu helfen. Zum ersten Mal offenbarte sie diesen inneren Wunsch.

Nachdem das Schimpfen vorbei war, fragte die jüngere Schwester, ob ich ein Foto von ihrem Kleiderschrank machen könne. Daraufhin sortierte sie unliebste dunkle Kleidung unten und hing pastellfarbene Lieblingsstücke oben auf. Sogar LED-Lämpchen wurden angebracht.

Diese Fotografie fühlte sich bedrückend an, da ich niemandem zeigen konnte, wie sie aussieht, nur ein Bild von ihrem Schrank teilen konnte. Ein Bild, das den 18-jährigen, modebewussten, jungen, lebhaften Mädchen aus dem Irak darstellen sollte, das Pastelltöne bevorzugt.

Der Kleiderschrank der Schwester

Diese Begebenheit bleibt eine der bewegendsten in meiner Nahostreise. Unsere angeborenen Rechte werden anderen von Geburt an verweigert. Da wir solche Freiheiten als Selbstverständlichkeiten verstehen, ist es schwer vorstellbar, welche Realität ein Mädchen ohne Fotos hat.

In meinen bereisten Orten war das Fotografierverbot nur in Irak und Saudi-Arabien so rigoros.

Die andere Seite des Schleiers – Saudi-Arabien

Dass ich Saudi-Arabien besuchte, war ebenfalls überraschend. Nachdem ich Syrien 2018 bereist hatte, erwog ich die Möglichkeit einer Reise dorthin. Dieses Land hatte seit 1932 keine Visa für Nicht-Muslime erlaubt und blieb mysteriös. Zufällig eröffnete die saudiarabische Regierung im September 2019 Visa für Touristen aus 40 Staaten, inklusive China.

In Saudi-Arabien sah ich viele verschleierte Frauen. Beim ersten Anblick empfand ich Angst, da ich komplett sichtbar war, sie nur ihre Augen zeigten – ein ungleiches Gefühl.

Riad, Saudi-Arabien

Obwohl saudische Frauen meist schwarz verhüllt sind, gibt es keine gesetzliche Verpflichtung dazu. Auf meinem Trip in Riad suchte ich ein schwarzes Gewand und einen Schleier. Als Touristin war dies nicht nötig, doch in manchen Orten risikoärmer. Das soziale Klima sah die Schuld bei den Opfer.

Ein Verkäufer erklärte, dass saudische Kleiderstandards verlangten, dass Abayas den Schuh verdecken. Dies sei nicht meine Option, ich wollte Fotos machen und stürzte mit solch einem Schleier ins Unglück.

Beim Testen von Schleiern erwies sich das Material als dünn, ich drapierte es locker über Stirn und unter die Unterlippe. Der Verkäufer war verblüfft und sagte, dass im Königreich Schleier mehr verdecken müssten, alá ein schmaler Schlitz – und band es entsprechend über den Wimpern und der Lidkante straff zusammen.

Die Erfahrung fühlte sich wie Klingen an den Augen an, unangenehm bei jedem Augenzwinkern, Jucken und Schmerzen, Tränen flossen automatisch. Kopfschmerzen setzten ein, ich erkannte ein Gefühl der Sauerstoffnot, gewohnt von hohen Lagen.

Der Gesamteindruck war Wut. Der Schleier wirkte gegen die menschliche Natur und war schwer zu ertragen.

Ich interessierte mich für saudische Meinungen zum Schleier. Alle befragten Männer antworteten gleich: Das Unbehagen liege an der Ungewohntheit, bei Aufwuchs daran gewöhne man sich, sie fühlte es nicht als Last. Die Frauen tragen es aus freier Wahl, sie fühlen sich sicherer, ohne gesehen oder belästigt zu werden.

Als Frau glaubte ich diese Erklärung nicht. Und fand eine saudi-arabische Freundin, die mir das Konzept des „freiwilligen Verzichts“ erklärte. Sie sagte, Saudi-Arabien sei eine Gemeinschaft der Bekannten, deren Handlungen überwacht und bewertet würden.

Individuation bedeutete, gegen das System zu sein. Nicht nur sie, auch ihre Mutter müsste Schande ertragen, weil man mutmaßt, dass die schlechte Erziehung der Tochter verantwortlich ist.

Eine Gastgebende trug freiwillig den Schleier, obgleich sie ihn schmerzhaft fand. Sie befürchtete aber, dass ihre Mutter ausgegrenzt werde und eine übermäßige Extrovertiertheit unangenehm. Die Rücksicht nahm Überhand gegenüber solch radikalen Lösungen.

Frauen in Saudi-Arabien

Das Tragen von Gewändern insgegensetzt Frauenrechten, doch ist es nur halb so fest umschrieben.

Auf der anderen Seite ist das Leben in Saudi-Arabien überaus wohlhabend. Morgens gegen acht oder neun zur Arbeit und mittags heim. Lange Urlaube, ausländische Reisen ohne Gewänder. Meine Gastgeberinnen kochten nicht, da Hausangestellte aus dem Ausland diese Pflichten übernahmen.

Alles Einheimische, die ich traf, waren sehr reich. Unabhängig von Beruf, Ingenieure oder Lehrer verdienen gut. Zwei Autos waren üblich, eines für urbane Benutzung, eines allradfahrbereit für die Wüste. Arbeitskräfte aus anderen Ländern hingegen verharren in einer anderen Realität.

Dokumentationen der BBC beleuchteten Saudi-Arabien, meist negativ: Diktatorische Züge, niedriger Status der Frauen. Bei anderen Ländern würde man Zustimmung oder Abwehr erwarten. Saudi-Arabier kümmern sich wenig darum und fragen zurück: „Lebst du so schlecht?“ Das Desinteresse, was andere denken, prägt sie: „Wir sind zufrieden, was kümmert es uns, wir fühlen die Sandgegend lebenswert.“

Am 18. April 2018 eröffnete das erste kommerzielle Kino in Riad, Saudi-Arabien.

Tatsächlich fand ich das Leben in Saudi-Arabien nicht so schlimm, wie gedacht – enorm reich. Das Tragen von Schleiern mag unbequem sein, aber Reichtum mildert ein gewisses Maß an Einschränkungen.

Ich kam zum Zeitpunkt eines Wandels nach Saudi-Arabien; es öffnete sich schrittweise. Frauen durften fahren und wurden öfter beschäftigt. Doch mancherorts bleibt ihre Behandlung fragmentiert, eher Eigentum des Vaters oder Ehemanns.

Spuren des Todes – Freiheit von Angsträumen speichern, pures Glück

Vor dem Besuch in Syrien sah ich in Libanon und Irak Kriegsspuren, wie verbrannte oder zerstörte Strukturen. In Syrien erlebte ich erstmals die zerstörerische Bedeutung eines totalen Krieges.

Ein Tag in Homs, Syrien, ich wanderte durch die Straßen, ohne Bewusstsein für die Ruinen. Anfangs waren es normaller Laufwege, manch ein Geschäft hat noch nicht auf, nur wenige Menschen tauchten auf. Drei oder vier Straßen weiter, auf einmal, ohne Vorwarnung, stand ich vor ausgebrannten Gebäuden, überall Zerstörung. Keine Menschen, nur dichter Nebel. Diese Szenerie kannte ich nur vom Film, die Realität war unbekannt.

In meiner vorherigen Vorstellung hätte ich Emotionen erwartet, kein Film passte auf das Geschehene, eine Leere umgab mich. Die Erkenntnis traf, es fehlte konkrete Emotion, mit der ich das wahrnehmen sollte.

Nach einigen Tagen gingen die Erkundungen in Trümmern weiter, irgendwann fiel mir ein vollständig zerstörtes Hochhaus auf, das als Geschäft hergerichtet wurde. Immer öfter begegneten uns Überlebende inmitten des Krieges, die sinnbildlich eine Art Normalität lebten.

Aleppo, Syrien

Eine Schutzmechanik. Meist erzählten sie Katastrophen sachlich wie fremde Angelegenheiten. Unterm Strich streben die Menschen danach, Normalheit zu bewahren. Der überwiegende Schmerz wurde nicht speziell zum Ausdruck gebracht.

Im Irak war es ähnlich. In Bagdad erzählten Iraker stumm vom Verlust eines Verwandten im Krieg, ich fand keine Reaktion. Vielmehr trösteten sie mich und sagten, das Leben müsse weitergehen.

Ihre Auffassung von Tod war weniger negativ, denn sie meinten, dass Verstorbene im Himmel an einem besseren Ort seien. Ein Gastgeber in Beirut, Libanon, schilderte den grausigen Tod eines Freundes bei einem Bombenanschlag. Plötzlich wurde ihm klar, dass Glauben Trost spendet – sie sind an einem besseren Ort, und man empfindet es als Erleichterung.

Diese Haltung zum Tod unterscheidet sich von der Chinas, wo das Thema tabuisiert wird und niemand an Friedhöfen wohnen möchte, aber in Syrien und Irak begegnete man auf Dörfchen solchen Sichten regelmäßig.

Zu Weihnachten in Damaskus war das ein Wendepunkt; die Menschen füllten die Straßen. Es war bemerkenswert, die Nation war stabil, Fokus war festlich. In der Nachkriegssituation von Syrien fühlt sich das „Gedränge“ besonders glücklich an, unter freiem Himmel „eingequetscht“ zu sein, ohne an den Tod denken zu müssen – DAS ist eben Glück.

Eine muslimische Großmutter mit Kopftuch und ein Mädchen mit Weihnachtsmütze auf dem Weg zum Fest in die Altstadt von Damaskus

Vor meiner Nahostreise trafen mich großangelegte Narrative – Konflikte und Geschlechterfragen. Doch nach dem Erleben vieler Frauen, die im Hintergrund der Verordnungen kleinen Widerstand leisteten, wenn sie die Gewänder ablehnten, wesentliche Modevorlieben zeigten oder sich andere Plätze fürs Musizieren suchten, bemerkte ich, dass der Mensch dennoch Handlungsmöglichkeiten findet. Das Gesellschaftsumfeld der Frauen im Nahen Osten war restriktiver, jedoch widerstanden sie mit kleinen Kräften, um sich näher an ihrer Idealvorstellung zu bewegen, was mich zutiefst inspirierte.

(Bilder mit Genehmigung des Interviewten)

Dieser Beitrag stammt vom WeChat public account "Houlang Research Institute", Autor: Ke Bu, Ba Rui, mit Genehmigung von 36Kr veröffentlicht.